システム構築

光を自由自在に扱う

最先端フォトニック結晶技術開発

医薬分野への応用を目指した

コロイドフォトニック材料の開発

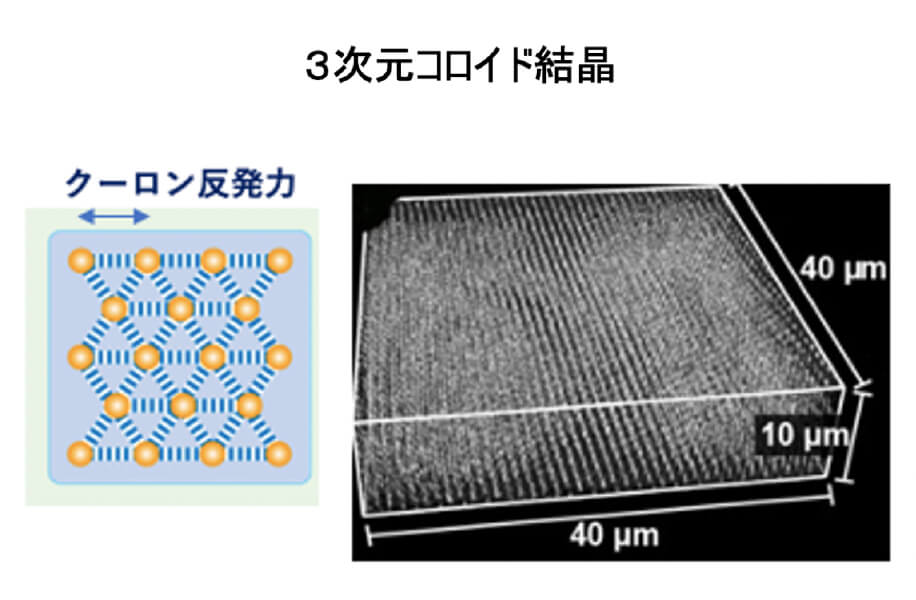

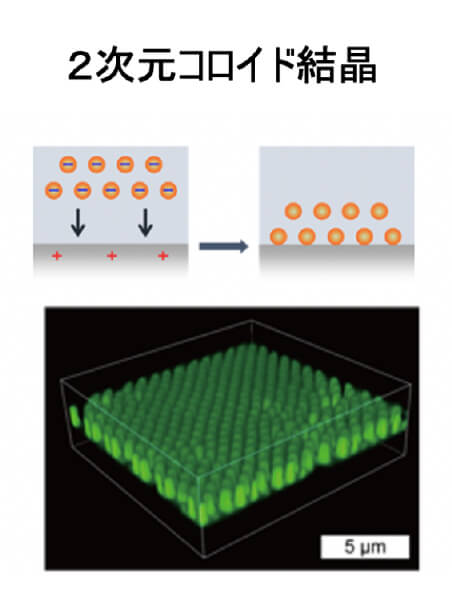

サブミクロンからミクロンサイズのコロイド粒子は、様々な相互作用により、液体中で規則構造を形成します。例えば、電荷を持ったコロイド粒子の間には静電反発力が働きますが、反発力が十分大きいと、粒子は水中で規則正しく並び、「コロイド結晶」構造を作ります。宝石のオパールは岩石の成分であるシリカ微粒子が規則配列した構造で、光の干渉により構造色を示します。荷電コロイド結晶でも、同様な発色が見られます。

屈折率(誘電率)が周期的に変化する構造を持つ物質を、一般に「フォトニック結晶」と呼び、光通信分野の中核である光制御を担う材料として期待されています。コロイド結晶は3次元的なフォトニック結晶(3DPC)で、特定の波長の光を強く反射したり、結晶の内部に閉じ込めたりと、様々な応用が可能です。

我々は、コロイド粒子の3次元結晶に加え、2次元結晶や、より反射強度が大きい2次元ダイヤモンド格子結晶の構築を行っています。また、構造形成や粒子の運動、光学特性について、計算機シミュレーションにより詳細に検討しているほか、金粒子の2次元結晶の表面プラズモン特性を利用したバイオセンサーを開発しています。さらに、地上では沈降の影響が大きい高比重のコロイド粒子について、国際宇宙ステーションでの構造形成実験を長年行っています。

コロイド結晶作製技術は、原理的には、任意の形状・曲率の基板に対して適用できるため、様々な管状構造の内壁をコートすることが可能で、光の導波路を作製できます。チューブ状構造の内壁の光特製の改善、紫外線を高効率に反射する材料など、光線治療に役立つ様々な材料に展開したいと考えています。

Member メンバー紹介

- 専門分野

- コロイド科学、物理化学

- 主な資格

- 博士(工学)

- メッセージ

- コロイド粒子を用いて、光を高効率に反射したり、吸収する新しい材料を作っています。医薬分野で役立つ光材料やセンサーの開発を目指しています。

- 専門分野

- 統計物理学、ソフトマター物理学

- 主な資格

- 博士(理学)

- メッセージ

- コロイド粒子系における構造形成のダイナミクスを、理論および数値シミュレーションにより、研究しています。また、粒子の自己組織化による結晶構造の形成ダイナミクスやそれらの構造のフォトニクス計算を行っています。

- 専門分野

- コロイド科学

- 主な資格

- 博士(薬学)

- メッセージ

- これまでコロイドの構造形成の基礎と材料応用を検討してきました。今回新しくご一緒できる分野の先生方のお力をお借りして、さらに研究を進められればと思っています。よろしくお願いいたします。

Device 機器の紹介

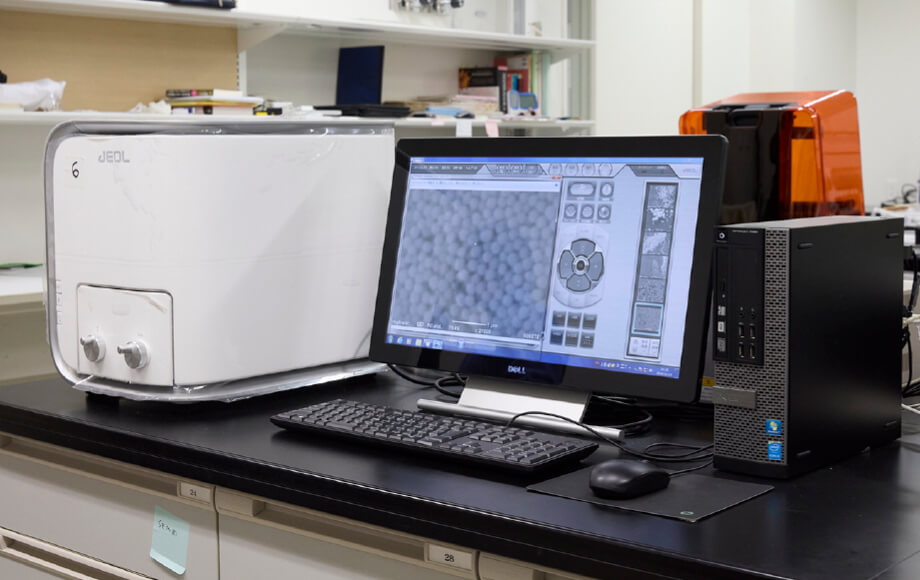

卓上走査電子顕微鏡

(日本電子 JCM-6000)

走査電子顕微鏡(SEM)は、試料に電子線を照射し、表面構造を観察する電子顕微鏡です。焦点深度が深く、解像度が高く、また拡大率も大きいため、表面の微細構造を観察するのに適しており、材料科学、生物学、医学、環境科学などさまざまな分野で利用されています。JCM-6000は、卓上型で非常にコンパクトですが、最大6万倍の高倍率で観察することができます。我々は、コロイド粒子の粒径を測定したり、コロイド粒子が形成した様々な構造を観察するために利用しています。

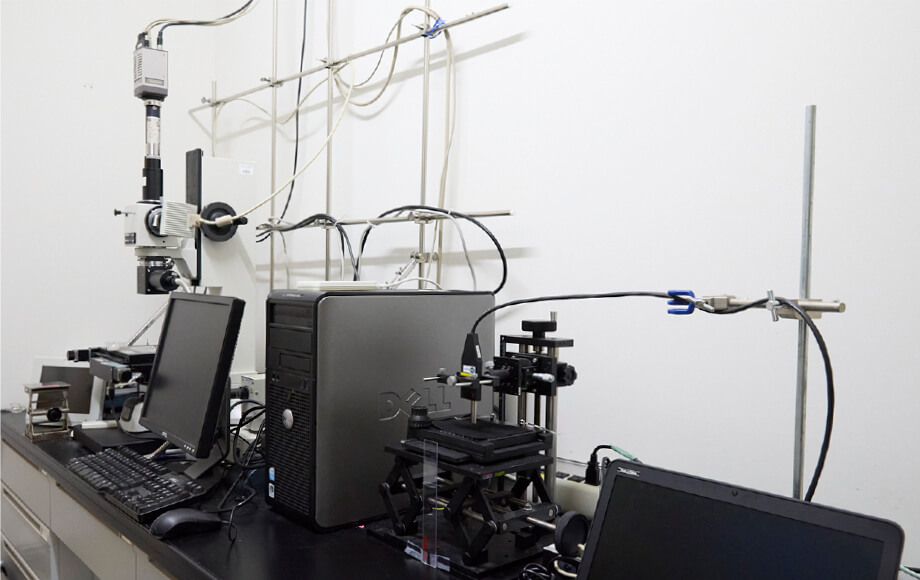

ラマン分光器

(オーシャンオプティクス、QEP01093)

ラマン分光器は、試料にレーザー光を照射した際に生じる、ラマン散乱光を測定する装置です。ラマン散乱光の強度は小さいですが、分子を構成する化学結合の振動エネルギーの情報を含みます。このためラマンスペクトルは物質に特有なパターンを示すものとなり、「分子の指紋」と呼ばれています。物質の同定や定量もに利用されます。QEP01093は、プローブ型の小型装置で、蛍光物質や生体物質など、種々の分子を測定しています。

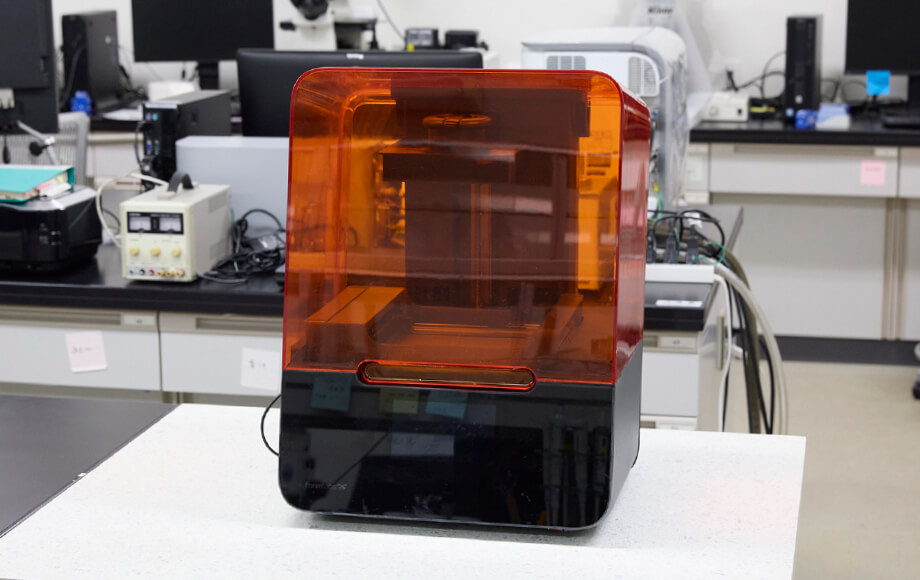

3Dプリンター (Formlabs Form3)

3Dプリンターは、コンピュータソフトでデザインした構造の3Dデータを使って、その立体構造を高分子樹脂などで作製する装置です。Form3は、光造形方式の3Dプリンターで、光硬化剤の添加された樹脂を1層ずつ作製しながらレーザー光を照射し、次の層を積層していくことで立体構造を作製します。アクリル系やシリコーン系などの樹脂が利用できます。我々は、実験に使うさまざまな形状をした観察用セルなどを作製するために利用しています。

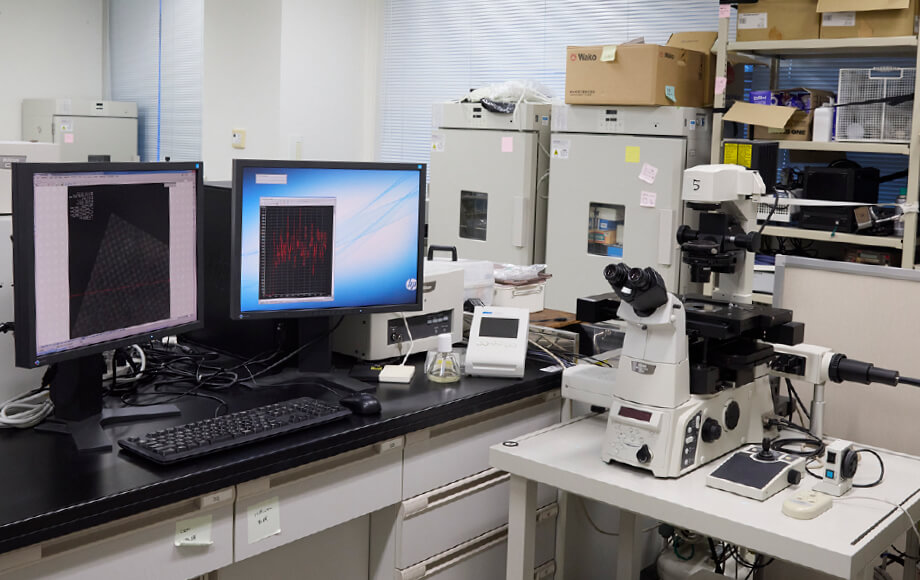

共焦点レーザースキャン顕微鏡

(Nikon C-2)

共焦点レーザースキャン顕微鏡(LSM)は、レーザーを光源とし、様々な焦点面での顕微鏡像を取得します。各焦点での画像は、レーザーで2次元的にスキャンして観察します。焦点位置を変えながら複数の像をスキャンして撮影し、これを重ね合わせることで3次元画層像とし、内部構造が観察できるようになります。我々は、コロイド粒子で形成した2次元、3次元構造の観察に利用しています。また、粒子を蛍光修飾することで、複数種類の粒子の配置を決定できます。